ILECは開発途上国における流域管理のガバナンス向上への貢献、および水環境保全に関わるリーダーの育成を目的とした研修を実施しています。JICA(国際協力機構)や政府省庁などから、湖沼管理に関する研修プログラム事業を受託し、途上国の個人、組織、社会が自らのキャパシティ を発揮、強化、構築、 そして維持していくプロセスを構築できるよう研修に取り組んでいます。また、ILECの科学委員会メンバーと協力して、研修員の情報交換のためのネットワーク構築を推進していきます。

1989年から今日まで、ILECは世界0か国から453名の研修生を受けて入れています。 (2025年8月現在)

アジア

122

中南米

20

ヨーロッパ・中東

4

アフリカ

4

オセアニア

1

他にもオンラインセミナーを行い、1000名以上の参加者が水資源管理についての知見を深めています。

JICA 研修

JICAからの委託を受けて課題別研修「水資源の持続可能な利用と保全のための統合的湖沼・河川・沿岸流域管理」を実施しています。(2024年度終了:記念誌はこちら)

研修教材の一部はこちらでご覧になれます。(下のバナーをクリックしてください。)

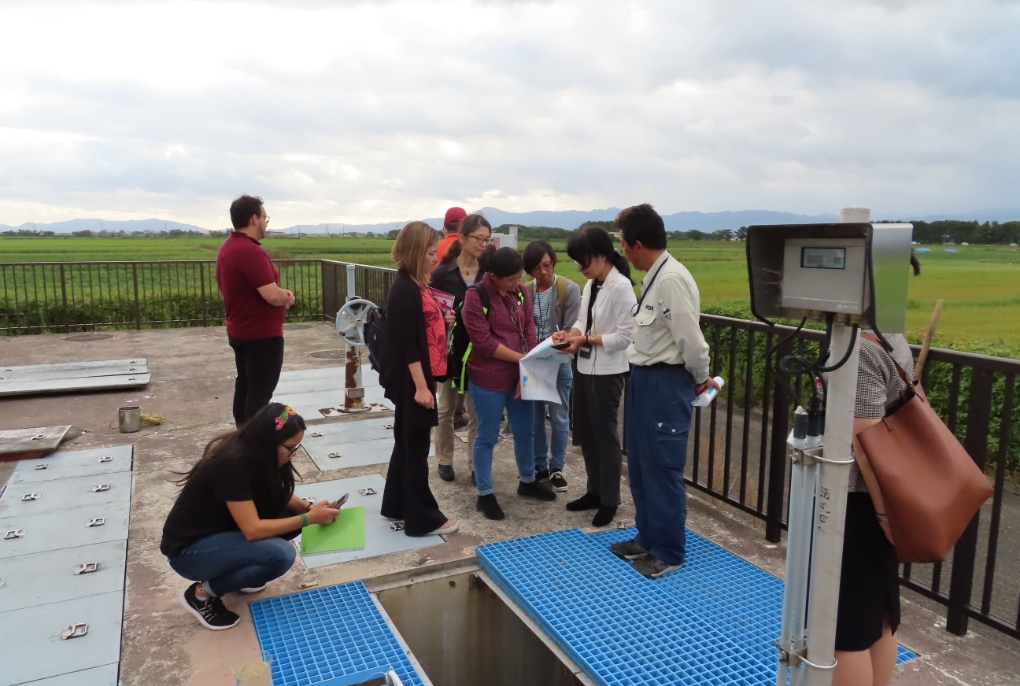

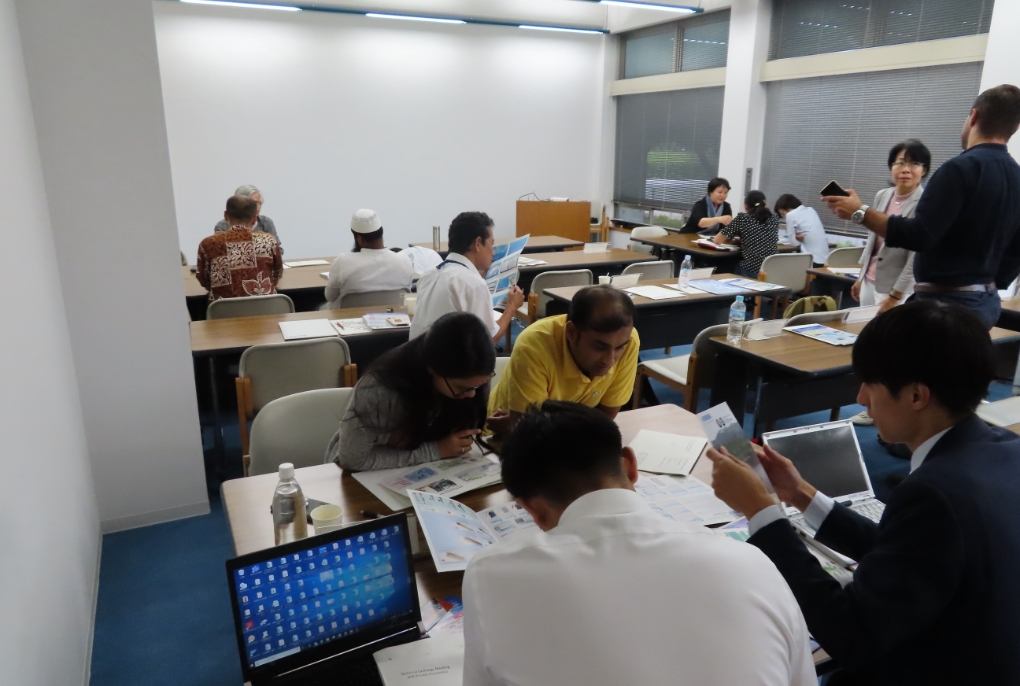

本研修はILBMの概念をベースに、行政機関、大学、NGO、企業等からの講師による講義を行い、ダムや排水処理施設、浄水場等の視察や環境NGO活動見学、企業との意見交換会なども取り入れています。

研修員は研修プログラムの中で、自国の湖沼に関する課題を発見・共有し、講義や視察、ディスカッションを通して、自分の課題に対処するためのアクションプランを作成します。帰国後もアクションプランの実践に励み研修での学びを活かしています。

ILBMについての講義

調査船に乗船しての水質モニタリング

淀川ダム訪問

浄化槽見学

「かばた」見学

企業との面談

JICA 課題別研修「水資源の持続可能な利用と保全のための統合的湖沼・河川・沿岸流域管理」記念誌

1990 年度から 35 年にわたって実施してきた本研修の終了にあたり、 その歩みを振り返るとともに関係者の皆様への感謝の意を込め、本記念誌を発行しました。

一言メッセージ:

・30年以上に亘る課題別研修の実施、心からお礼申し上げます。今後、引き続き本研修からの学びを通じてILBMの適用事例が増えていきますこと祈念しております。

JICA地球環境部森林・自然環境保全グループ 次長 三村 一郎

・持続可能な水資源の利用・保全等の統合的湖沼流域管理の豊富な知見を活かし、開発途上国の課題解決に多大なご貢献をいただきましたことに深謝いたします。

JICA関西 次長 今井 健

・関係者皆様のご尽力に感謝申し上げますとともに、研修員の学びがさらに多くの実を結ぶことを願っております。

JICA課題別研修コーディネーター 高間 淳子

・本研修を通じてしか会えない、世界の仲間との交流、とても印象的でした。いつかまた、出会った皆さまの国や地域を訪ねてみたいと本当に思っています。

総合地球環境学研究所 教授 淺利 美鈴

・これは終わりではなく、新たな始まりであり、本研修で築かれた国際的な絆と知識を基に、持続可能な水資源管理のさらなる発展を期待しております!

京都先端科学大学 講師 WONG Yong Jie

・担当させていただいた「エコツーリズム」の講義で印象に残っているのは、研修生のみなさんに行っていただいた各国のエコツーリズムの現状についてのプレゼンです。それぞれの国の状況を映す鮮やかな映像と熱心な語り口に参加者全員が一体となって引き込まれました。この講義が研修生のみなさんの国の水域を守る持続可能な観光への一歩となることを心より祈念しています。

滋賀県立大学 環境科学部 客員教授 山本芳華

・1997年度より28年にわたり大変お世話になりました。研修員だった方々が世界湖沼会議などを通して自国で活躍される姿を拝見して,頼もしく感じるとともに大変うれしく思います。本研修は終了ですが,湖沼環境保全を推進する中で皆様にお会いできることを心より楽しみにしております。最後に毎回研修のお世話をしていただいた関係者の皆様に心よりお礼申しあげます。ありがとうございました。

琵琶湖・淀川水質保全機構水質浄化研究所 副所長、京都大学防災研究所 特任教授 和田 桂子

環境教育事業

ILECは環境省や滋賀県からの委託を受けて、環境教育プログラムを実施しています。

その一つが、滋賀県から受託し海外の湖沼管理関係者を対象とする、湖沼流域管理の「琵琶湖モデル」の普及教育です。

「琵琶湖モデル」とは、琵琶湖の水環境保全を推進するために、産学官民で蓄積した技術やノウハウを基にした総合的な取組のことです。

ベトナムからの視察(下水道処理施設にて)

JICAニカラグア事務所オンラインセミナー